グラナ開発のヒストリー

水質は適切な浄化手法をとらず放置した場合、確実に悪化の度合いが進行します。

閉鎖性水域でアオコ・藻類・悪臭など水質障害を惹起する一般的な要因は下記のとおりです。

水質汚濁の要因と誘引する水質障害

- 1.水域に流入する有機物等(魚類の糞や残餌を含む)による水質の富栄養化

アオコ・藻類の増殖及び悪臭(アオコ増殖の場合はカビ臭)の発生。

貧酸素化や病原菌発生による魚類生息環境への悪影響。 - 2.閉鎖性による対流、回流阻害と水温の成層化(温暖化による高温期の長期化現象も含む)

水の腐敗による腐敗臭などの悪臭の発生。

貧酸素化と不活性化による、魚類及び水生植物の生育阻害等。 - 3.堆積し続ける有機汚泥(魚類の糞や残餌を含む)

有機汚泥の貧酸素化で嫌気分解が起こり硫化水素、メタンガス等が発生することによるドブ臭などの悪臭の発生。 藻類等の増殖。

現在一般的に施されている7つの水質浄化手法

- 陸上プラント施設による濾過法

- 汚泥浚渫法

- 凝集剤、酸化剤等の薬品散布及びオゾンによる化学的殺菌法

- 木炭等の浄化法

- バクテリア(特別な微生物)投入による浄化法

- 水生植物(葦、ホテイアオイ等)や草魚による浄化法

- 通常のエアレーションや攪拌装置、水循環装置、噴水、人工滝、地下水等による浄化法

現在まで大きく主にこの7つの手法及びそれを組み合わせた工法が用いられてきました。

そしてこの7つの工法に対するユーザー評価は「イニシャルやランニングコストが大きい割には満足な効果がない」と言うことが現実です。

そこでこれらの問題点を解決すべく、「グラナ」の開発に着手いたしました。

「自浄改善方式」が最善であると判断

弊社は先に記した水質汚濁要件を改善し、アオコ、藻類、悪臭の解消、抑制を図る技術として、環境面や公衆衛生上の安全性を確認できる技術、としては「自浄改善方式」所謂曝気方式が最善であると判断しました。

しかし、既存法である「噴水・人工滝方式」「水車式攪拌方式」「エアレーション(散気管含む)曝気」等は汚濁が進み、 温暖化による高温期が長い現在では効果は発揮できず、噴水や人口滝は水域内のレジオネラ菌等の雑菌を飛散させるため、 人が多く集う都市型の水系施設には問題が提起されています。

従って公衆衛生上に配慮した効果的な曝気法は、水中への極めて効率的な「微細気泡」による対流攪拌法が有効であると判断し、「グラナ」開発の基本的な制作思想と致しました。

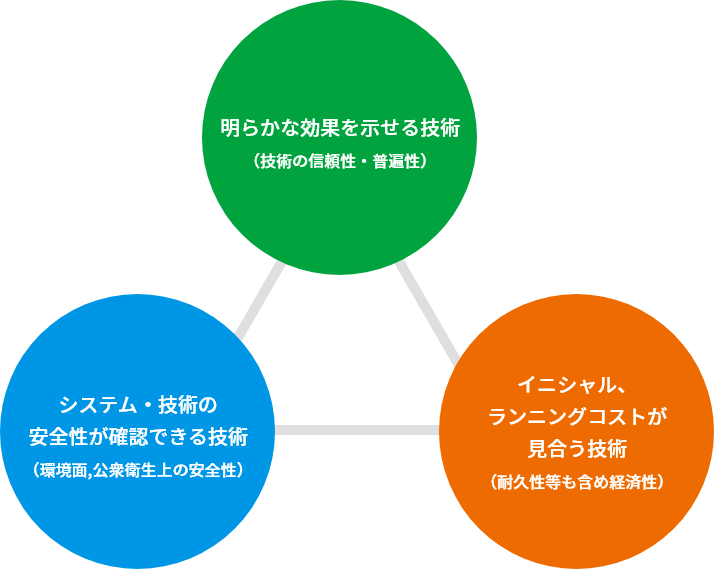

また、装置、工法の開発にあたって、ユーザー側の声として要望の多い次のポイント3点をコンセプトと致しました。

グラナ3つのコンセプトを確立

つまり、明らかに普遍的な効果があり、環境や公衆衛生上の安全性が確認され、現実的な経済性に見合う技術、工法ということです。

基礎的な技術と知識の習得後、平成8年より本格的な開発を手がけ、その気泡発生法や効率、効果を追求しながら様々な条件下の約20ヶ所の実態水域で実験検証を繰り返しました。

平成14年「グラナ」として技術を確立

そして平成14年に大阪府SBIR事業認定による大阪府との共同研究の検証により効果性、安全性、効率性が認証され、現在の装置「グラナ」として技術を確立しました。

以後関西地区を中心に50水域に納入し公的評価とユーザー評価を受け、国土交通省「ネティス」の事前審査を終了し「評価試行」の登録を受けております。

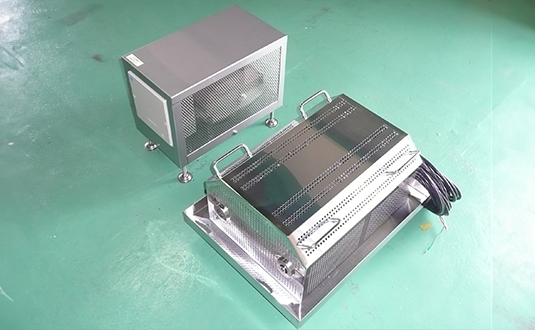

グラナ装置の6つの特徴

安全性や、環境面に配慮した持続的かつ普遍的な水質浄化の方法は、極めて微細な気泡を水中へ直接放出し、対流攪拌することが最も有効であると考え装置、工法の開発を致しました。

- 装着された特殊ノズルより、対象水と大気を混合し効率的なミクロン単位の微細気泡として、水中に放出し対流を発生させます。 これにより貧酸素化した対象水域全体の溶存酸素濃度を高め浄化担体である好気性微生物を活性化します。

- 酸化剤や凝集剤等、一切の薬品・処理剤を使用しない為、人体や自然環境には、最も安全な手法です。

- 装置の耐久性に優れたコンパクトな設計をすることにより、大規模な湖沼・ため池から低水位(水深30cm程度)の鑑賞池まで幅広く設置可能と致しました。

- 一切の過剰設備を排除する事によりイニシャルコストやランニングコスト(電気代・保守コスト等)を軽減します。 <電源能力は装置型式により、100Vor200V 0.15kwから4kwまで。>

- 設置方法も容易であり、鑑賞池や景勝池の場合は、周囲の景観に配慮し、稼動音や違和感を感じさせない設置が可能です。(大規模な土木工事を必要としません)

- 都市型水系施設(人口滝・噴水等)のようなレジオネラ菌等の雑種飛散による人体への影響の心配がありません。

グラナ装置の3つの特性

「グラナ」は水平にミクロン単位の効率の高い微細気泡放出し、回流や対流を発生させ、水域に対し攪拌効果と水の流れ (回流・対流)を作り広範囲で溶存酸素を高める方法です。このポイントを要約すると下記となります。

-

この工法は酸素溶存効率が高く、水域に対流や回流を作りながら広範囲に溶存酸素高めることができ、水域内の浄化単体である好気性微生物の養生、増殖が広く図られ水質が活性化されます。

この工法は酸素溶存効率が高く、水域に対流や回流を作りながら広範囲に溶存酸素高めることができ、水域内の浄化単体である好気性微生物の養生、増殖が広く図られ水質が活性化されます。 -

「グラナ」による微細気泡対流攪拌を行うと水温成層の攪拌効果とともに底泥表面にも酸素が供給され、酸化的な状態が保たれることにより、低泥の有機物が好気分解されやすくなります。(還元的な底泥は、嫌気分解により、悪臭の原因となる硫化水素やメタンが発生し、またアオコ等植物プランクトンの栄養源となるリンが溶出しやすくなります。)

「グラナ」による微細気泡対流攪拌を行うと水温成層の攪拌効果とともに底泥表面にも酸素が供給され、酸化的な状態が保たれることにより、低泥の有機物が好気分解されやすくなります。(還元的な底泥は、嫌気分解により、悪臭の原因となる硫化水素やメタンが発生し、またアオコ等植物プランクトンの栄養源となるリンが溶出しやすくなります。) -

微細気泡自体も富栄養化の原因となる有機物やアオコ・藻類の分解効果を発揮します。

微細気泡自体も富栄養化の原因となる有機物やアオコ・藻類の分解効果を発揮します。

このように、水域の攪拌効果と溶存酸素の供給、そして汚泥への酸素供給も高める「グラナ」の微細気泡放出技術は水質の活性化とともに有機性の低泥改善効果をもたらし、アオコや悪臭の発生抑制が図られます。

以上の特徴は、複数の公的機関、大学等の検証や多くの導入先からの評価により実証されています。

※形状、水量が同等でも、使用する装置の機種や台数、水域の汚濁状況、周囲からの汚濁負荷の流入量及び汚泥の堆積量等により改善度合い、時間が変化します。

導入実績

公的認定、指定等への導入実績

・国土交通大臣景観大賞

・農林省ため池100選指定

・文部科学省名勝指定

・文化科学省 文化財指定

主な納入・取引先(敬称略)

<官公庁>

水資源開発機構、 大阪府、 大阪市、 吹田市、 熊取町、 松原市、 大東市、 兵庫県洲本土地改良事務所、 京都府長岡京市、 愛知県武豊町、 愛知県大府市、愛知県豊川市、 香川県高松市、 東京都江戸川区、東京都荒川区、東京都大島町、 埼玉県川口市、福井県鯖江市 福岡県嘉麻市 新潟県新潟市 社会福祉法人こどもの国協会、 東京都東部公園緑地事務所、 UR都市機構

<民 間>

株式会社トヨタエンタプライズ、株式会社クボタ、 荏原テクノサーブ株式会社、 豊田通商株式会社、 川重商事株式会社、 伊藤忠林業株式会社、 日本ハイウェイ・サービス株式会社、 日本ファシリオ株式会社、 株式会社竹中土木、 日鉄住金環境株式会社、 高砂市堂池ため池協議会、 島本町桜井水利組合、 田井城水利組合、 山崎水産、 西松建設株式会社、 日建設計シビル、 東西化学産業株式会社、 イハラケミカル工業株式会社、 鶴岡八幡宮、豊川稲荷、レオパレスグアムリゾート、 読売ゴルフ株式会社、 各ゴルフ場など